रायपुर : छत्तीसगढ़ के GI टैग्ड उत्पाद छत्तीसगढ़ का पहचान न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में बना रही है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित उत्पादों की मांग देश विदेश में रहती है। इसके बाद GI टैग मिलने से उन उत्पादों पर एक तरह से छत्तीसगढ़ की मुहर लग गई है। इसके कारण देश विदेश में छत्तीसगढ़ के GI टैग्ड उत्पाद सालाना करोड़ों का व्यावसाय कर रहे हैं। इससे इन उत्पादों के व्यावसाय से जुड़े प्रदेशवासियों को आर्थिक सुरक्षा भी मिल रही है। और प्रदेश के उत्पाद विदेशों तक पहुँच रहे हैं।

क्या होता है GI टैग

GI का मतलब Geographical Indication यानी भौगोलिक संकेत होता है। GI टैग एक तरह से इस बात का सूचक है कि, कोई उत्पाद मुख्य रूप से किस मूल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। GI टैग दिए जाने का अर्थ है कि GI टैग्ड उत्पाद उसी स्थान से मूलतः उत्पादित है। जिस वस्तु को यह टैग मिलता है, वह उसकी विशेषता बताता है। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग बताता है कि किसी उत्पाद विशेष कहां पैदा हुआ है या कहां बनाया जाता है।

ये हैं छत्तीसगढ़ के GI टैग्ड उत्पाद

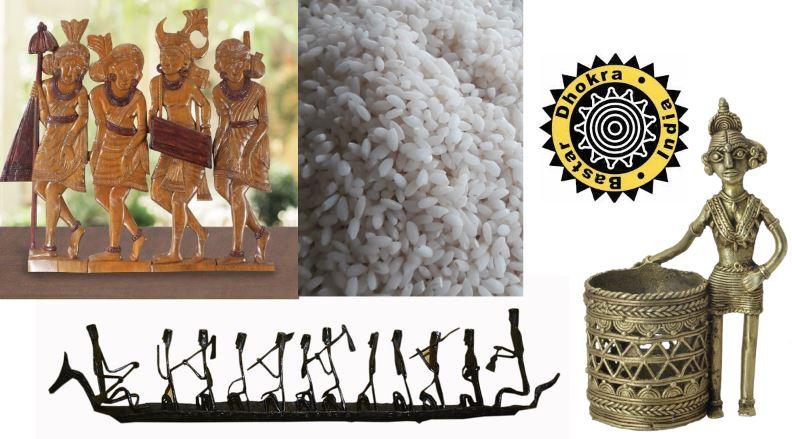

प्रदेश के 5 उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान के साथ साथ GI टैग से प्रमाणित किया गया है। इनमें बस्तर ढोकरा, बस्तर काष्ठ शिल्प, बस्तर लौह शिल्प, चांपा सिल्क एवं साड़ी और जीराफुल चावल शामिल हैं। इनके अलावा बस्तर ढोकरा के लोगो को भी GI टैग मिला हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ का नगरी दुबराज चावल को GI टैग प्रक्रियाधिन है।

बस्तर ढोकरा शिल्प (Bastar Dhokra Art) :-

ढोकरा शिल्प प्रदेश के प्रचीन शिल्पों में से एक है। ढोकरा शिल्प बस्तर अंचल की पहचान है जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। बस्तर अंचल के बहुत से शिल्पकारों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में करीब 2000 परिवार ढोकरा शिल्प से जुड़े हुए हैं। इस कला में तांबा, जस्ता व रांगा (टीन) आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियाँ, बर्तन, व रोज़मर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है। इसलिये इसे मोम क्षय विधि (Vax Loss Process) भी कहते हैं। इस कला का उपयोग करके बनाई गई मूर्ति का सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति है। बस्तर ढोकरा शिल्प को 22 अप्रेल 2008 को GI टैग दिया गया था।

बस्तर काष्ठ शिल्प (Bastar Wooden Craft) :-

बस्तर अंचल की प्राचीनतम शिल्प कला में काष्ठ कला भी शामिल है। बस्तर के जनजाति समुदाय मुख्यतः अबूझमाड़िया, मुड़िया भतरा, हलबा एवं गोड़ प्रमुख है। ये सभी जनजाति समुदाय काष्ठ से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के निर्माण करते रहे हैं। जिसमें देवी-देवताओं, मानव कलाकृति एवं जनजाति संस्कृति के चित्र आदि प्रमुख हैं। काष्ठ कला में मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचरों में बस्तर की संस्कृति, त्योहारों, जीव जंतुओं, देवी देवताओं की कलाकृति बनाना, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, साज सज्जा की कलाकृतियाँ बनायी जाती है। बांस कला में बांस की शीखों से कुर्सियां, बैठक, टेबल, टोकरियाँ, चटाई, और घरेलु साज सज्जा की सामग्रिया बनायीं जाती है। बस्तर काष्ठ शिल्प को भी बस्तर ढोकरा शिल्प के साथ साथ 22 अप्रेल 2008 को GI टैग दिया गया था।

बस्तर लौह शिल्प (Bastar Iron Craft) :-

लौह शिल्प विश्व भर में आदि काल से प्रचलित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय भी इस प्रकार के शिल्पों के प्रमाण मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह शिल्प अत्याधिक प्राचीन है। प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में भी यह शिल्प काफी प्रचलित है। इसके प्रयोग से यहाँ के निवासी विभिन्न साज सज्जा के सामान आदि का निर्माण करते हैं। जिनकी मांग देश सहित विदेशों में भी हैं। आदिवासी निश्चित रूप से शुरुआत से ही धातु कर्मक के रुप में प्रसिद्ध थे और वे अभी भी प्राचीन अभ्यास के साथ जारी हैं। ये जनजातीय कलाकार धातु की पुरानी प्रक्रियाओं के माध्यम से, जीवन, प्रकृति और देवताओं के अनूठे दृश्य को लोहे में उकेरते हैं। उनकी प्रक्रिया सरल है – इसमें मूल रूप से धातु को ढलाई और हथौड़े से पीटकर वांछित आकृति का रूप दिया जाता है। बस्तर लौह शिल्प को 22 जुलाई 2008 को GI टैग दिया गया था।

चांपा सिल्क एवं साड़ी (Champa Silk & Saree) :-

छत्तीसगढ़ के चांपा-रायगढ़ क्षेत्र में कोसा सिल्क बहुतायत में बनाया जाता है, यहाँ इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। यहाँ से इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के GI टैग्ड प्रोडक्ट्स में से एख है यहां का कोसा सिल्क। इसकी शाइन और चमक सालों साल वैसी ही बनी रहती है और इसे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक तरह का टसर सिल्क है जिसे भारत में आसानी से खरीदा जा सकता है। ओरिजनल कोसा सिल्क के कपड़ों और साड़ियों की किमत 2000 रुपयों से लेकर लाखों तक होती हैं। 4 अक्टूबर 2010 को चांपा सिल्क एवं साड़ी को GI टैग दिया गया था।

जीराफूल चाँवल (Jeeraphool Rice) :-

जीराफूल धान की एक स्वदेशी और सुगन्धित किस्म है इसका उत्पादन सिर्फ छत्तीसगढ़ में किया जाता है। जीराफूल धान को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती और नमी वाले खेतों में इसे कम समय में ही उगाया जा सकता है। इस धान से निकलने वाले चावल जीरे के फूलों के समान आकार में बहुत छोटे और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं इसी कारण इसको जीराफूल नाम दिया गया है। इसका उत्पादन प्रति एकड़ 8 क्विंटल होता है। 14 मार्च 2019 को जीराफूल को GI टैग दिया गया था।

नगरी दुबराज चावल (Nagari Dubraj Rice) :-

नगरी दुबराज चावल को GI टैग दिए जाना प्रक्रियाधिन है। जिसके लिए 11 अक्टूबर 2019 को आवेदन किया जा चुका है। चेन्नई से आई देश भर के 10 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जांचा और परखा गया और नगरी दुबराज की नगरी में उत्पत्ति होने का प्रमाण स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही इसका प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा।

इनके अलावा बस्तर ढोकरा शिल्प के लोगो (LOGO) को भी GI टैग मिला हुआ है। इसे 3 फरवरी 2014 में GI टैग दिया गया था।

GI टैग को मिली है संसद से मान्यता

भारत में GI टैग को संसद से भी मान्यता प्राप्त है। वर्ष 1999 में भारत की संसद ने ‘रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट’ के अंतर्गत ‘जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स’ लागू किया था। जिसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशेष वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाना सुनिश्चित किया गया। यह टैग किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में मिलने वाले उत्पाद का दूसरे स्थान पर गैरकानूनी इस्तेमाल करने पर कानूनन रोक लगाता है।

ये हैं GI टैग के लाभ

GI टैग के स्थानिय उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही GI टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है। इससे देश विदेश में भी उत्पाद के लिए बाजार सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इस टैग से किसी उत्पाद के विकास और फिर उसके उत्पादक क्षेत्र विशेष के विकास जैसे की रोजगार, राजस्व वृद्धि और स्थानीय लोगों की आर्थिक सुरक्षा जैसे अवसर के द्वार खुलते हैं। GI टैग मिलने से उस उत्पाद से उत्पादक क्षेत्र की विशेष पहचान निर्मित होती है।

यह है GI टैग मिलने की प्रक्रिया

किसी उत्पाद के GI टैग के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM) के समक्ष कोई भी व्यक्तिगत उत्पादक या उत्पादन संगठन आवेदन कर सकता है। जिसके बाद उत्पाद की विशेषताओं से जुड़े हर दावे को इस संस्था के द्वारा परखा जाता है। पूरी जांच और छानबीन के बाद संतुष्ट होने पर उत्पाद को GI टैग दिया जाता है। प्रारंभिक तौर पर GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में इसे रिन्यू कराया जा सकता है।

विदेशी बाजार में भी फायदा

GI टैग से विदेशी बाजार में उत्पाद की पहचान बनाने में भी सहायता मिलती है। यदि किसी वस्तु को GI टैग मिले तो विदेशी बाजार में उत्पाद का मूल्य और महत्व बढ़ जाता है। देश-विदेश से लोग उस विशेष स्थान के टैग वाले उत्पाद की ओर आकर्षित होतो हैं, उसे देखना और खरीदना चाहते हैं। जिससे उस क्षेत्र विशेष में व्यावसाय के साथ-साथ पर्यटन का संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। GI टैग को इंटरनेशनल में एक ट्रेडमार्क की तरह माना जाता है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे

फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर…